L’impact de la catastrophe nucléaire de Fukushima : une diffusion complexe de radiation dans les eaux sous-marines

15 JANVIER 2014 | PAR HABITUS

Nous allons essayer d’imaginer les retombées écologiques, sanitaires et sociales en France si nous avions une catastrophe nucléaire de l’ampleur de Tchernobyl ou de Fukushima.

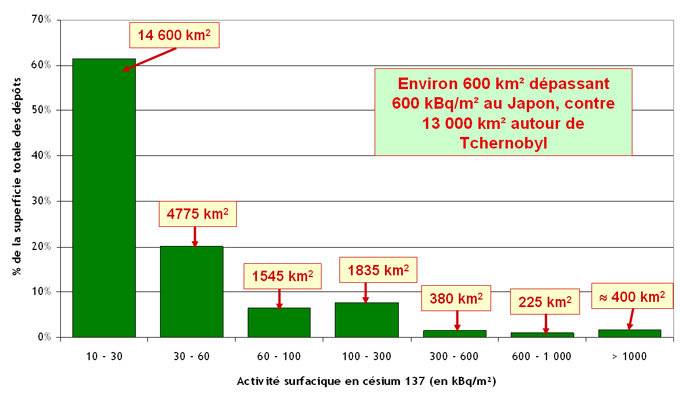

Le territoire dévasté par la catastrophe de Tchernobyl est de 40 000 km2 (pour comparaison, la région Bretagne fait entre 27000 et 34000 km2 ). L’IRSN* annonce que 13600 km2 autour de Tchernobyl présente des mesures à plus de 600 kbq/m2 :

(source : IRSN)

Concernant le tableau ci-dessus, toutes les matières radioactives ne sont pas intégrées, seulement celles qui étaient sans doute les plus faciles à mesurer.

Cette vidéo suivante est quelque peu »austère » dans la présentation comme peut l’être parfois une conférence scientifique, mais elle a l’avantage de nous communiquer des informations très fines sur l’impact de la catastrophe de Fukushima sur l’environnement marin. Ce rapport scientifique est l’oeuvre de l’océanographe Ken Buessler (océanographe à la très honorable et indépendante « Woods Hole Oceanographic Institution » d’où provient la plupart des chiffres fiables dont nous disposons actuellement). Il y a bien entendu une guerre des chiffres depuis le premier jour de la catastrophe, Ken Buessler et toute son équipe (une équipe formée de scientifiques de nombreux pays), travaillent à la fois avec ses propres mesures croisées avec celles que veut bien fournir, toujours trop partielles, TEPCO, multinationale propriétaire de la base de Fukushima.

Les recherches de Ken Buessler nous permettent de commencer à comprendre l’ampleur de l’impact de Fukushima qui dépasse notre entendement puisqu’il atteint des taux très supérieurs à Tchernobyl et se diffusent sur un espace marin comme jamais les scientifiques n’ont pu l’observer auparavant. La radioactivité s’est répandue dans l’océan à des distances impressionnantes polluant ainsi toute la chaîne alimentaire dans une proportion inédite. Or, que nous disent les chercheurs ? Le césium s’est diffusé dans l’océan en suivant les courants marins, distribuant la pollution de manière complexe tout en restant à proximité du Japon sur les fonds sous l’effet d’une barrière formée par un « mur marin », un courant maritime qui passe à proximité de la côte japonaise qui a pour effet contradictoire à la fois d’empêcher la diffusion au delà de cette ligne naturelle, et en même temps de favoriser la diffusion dans l’océan Pacitique dans le sens du courant.

Ces recherches nous démontrent qu’en 2013, la source de pollution n’est pas encore épuisée. les mesures effectuées mettent en évidence une alimentation toujours pas tarie en matière radioactive provenant de Fukushima et suivant un circuit naturel par les eaux souterraines (eau douce) du Japon, sur une distance et un espace incertain. Nous constatons donc là que les provisions d’eau douces ont été atteintes. Les données sont très partielles : beaucoup de chiffres sont fournis par la société TEPCO (la multinationale propriétaire de la centrale) au compte goutte et ne peuvent pas être vérifiées.

Pour répondre à la question de l’impact d’une catastrophe majeure en France, nous voyons bien qu’il est difficile d’en mesurer les conséquences avec certitudes, mais il est possible de le scénariser, voire de faire des scénarios à entrées multiples en s’inspirant des « modèles » de Tchernobyl ou de Fukushima. Un scientifique comme Buesseler y rajoute les connaissances capitalisées depuis les premiers essais de bombes nucléaires dans le Pacifique jusqu’à la récente catastrophe de Fukushima.

Lorsqu’il y a une pollution des eaux souterraines, la pollution peut se diffuser très loin jusque dans les océans. Or, nous construisons les centrales aux abords des fleuves. Nous pouvons donc imaginer que s’il y avait un accident, il pourrait y avoir une pollution qui suivrait le cours du fleuve et ceci jusqu’à l’Atlantique, la Mer du Nord, ou la Méditerranée selon la situation géographique de la centrale.

Pour chaque centrale, le scénario est donc différent. De plus, tout dépend de l’ampleur des dégâts dans la centrale nucléaire. L’expérience nous démontre que lorsqu’il y a un accident, l’ampleur du désastre est bien souvent largement supérieur à ce que pouvaient imaginer les concepteurs. En vérité, il est très difficile, d’en maîtriser les conséquences. A Tchernobyl, les russes ont du couler une dalle de béton sous la centrale alors même que le corium s’enfonçait dans le sol. Cette victoire héroïque (et sans doute éphémère) de quelques hommes – dont la plupart sont aujourd’hui décédés tous atteints de cancers – sur la substance fissile a sans doute sauvée la nappe phréatique, dans le cas contraire, il y aurait pu y avoir des millions de morts, voire même un risque de réaction en chaîne au contact de l’eau au conséquence inimaginable.

En France, dans le pire des cas, un fleuve comme le Rhône, la Loire, ou le Rhin, pour ne citer que ceux-ci, pourraient voire leur lie totalement polluée (augmentation des cancers, leucémies, déformations génétiques chez les animaux, problèmes de reproduction, etc.). Et nous l’aurons compris, cette pollution peut se répandre sur des surfaces considérables jusqu’à atteindre le nappes phréatiques, les sources d’eau pure et les fonds marins.

Calculer l’impact exact social, politique et économique d’une telle catastrophe est très complexe, mais il est certain qu’il sera énorme. Au Japon, les conséquences politiques sont immenses. La catastrophe a provoqué le déplacement d’un demi-million de personnes (voir ce rapport du chercheur français spécialiste du Japon Guibourg Delamotte), les dommages représentent (avec les dégats du Tsunami bien entendu) 3.5 à 5 % du PIB, l’agriculture et la pêche sont ébranlées (zone d’exclusion de 30 km autour de la centrale et zone d’exclusion marine incertaine), le Japon importe par conséquent beaucoup plus de nourritures qu’auparavant. Des pays comme l’Inde ont interdit l’importation de produits alimentaires japonais. L’économie touristique est en crise. 62 % de visiteurs internationaux en moins en 2011 par rapport à 2010. Environ 350 000 personnes ont été déplacées en raison du risque nucléaire. Beaucoup n’ont pas pu retrouver d’emplois. Les salaires ont diminué en 2011.

« En mars 2012, l’indice de confiance des consommateurs n’avait pas retrouvé le niveau qu’il avait au début de l’année 20119. Cette baisse de la consommation est survenue dans un contexte de déflation prolongée, que la Banque du Japon ne parvient pas à enrayer malgré des taux proches de 0%, et qui incite les ménages à différer leurs achats. »*

Si le recours à l’énergie nucléaire au Japon est remis en question depuis la catastrophe de Fukushima, la pression des lobbys automobiles et nucléaires« , a fait prendre du retard (comme en France) aux énergies renouvelables. Toutefois, depuis 2011, une loi oblige désormais les compagnies d’électricité à acheter de l’énergie d’origine géothermique, solaire et éolienne à des prix supérieurs aux prix du marché, pour stimuler l’investissement dans ces énergies*.

La dette publique du Japon, déjà abyssale s’est encore alourdie*, la dette s’élève dorénavant à 225 % du PIB.

Ce que met en évidence aussi Fukushima, c’est la rigidité d’une civilisation industrielle et capitaliste dominée par des lobbys économiques qui détiennent des richesses et un pouvoir supérieur aux institutions souveraines : il est difficile d’imaginer une autre économie, une autre civilisation qui nous permettrait de ne pas mettre notre environnement et notre avenir en péril. La pression des lobbys industriels sur l’Etat japonais, que l’on peut observer en France aussi, est mise en évidence par Fukushima comme leur pouvoir de dissimuler des informations, d’influer sur les décisions politiques (les « cachoteries » de TEPCO) ou même de déstabiliser un gouvernement (la démission de Naoto Kan).

Les conséquences d’une catastrophe nucléaire, on le voit, atteignent toutes les dimensions possibles : sociologiques, politiques, économiques et jusqu’au question plus fondamentalement anthropoligique « civilisationnelle ».

La question nucléaire est bloquée en France pour les mêmes raisons qu’au Japon : notre dépendance énergétique n’est aussi que notre dépendance à une civilisation industrielle désordonnée et dominée par des lobbys obscurs dont le pouvoir domine souvent la souveraineté des peuples. Briser notre dépendance à une civilisation industrielle et consumériste outrancière est la seule solution pour briser notre dépendance au nucléaire : produire moins, produire mieux, et par conséquent, consommer différemment. La catastrophe nucléaire japonaise met en exergue ces réflexions socio-politiques fondamentales. Je dirais là que nous avons le seul effet positif de cette catastrophe.

Devons-nous attendre, nous aussi en France, qu’une catastrophe de la même ampleur, nucléaire ou autre (gaz de schiste, agriculture chimique, etc.) nous fasse enfin prendre conscience que nous devons remettre en question fondamentalement nos choix de civilisation ou allons-nous continuer à avancer aveuglément dans un monde dominé par une minorité dont la seule légitimité est d’avoir perverti l’économie au profit de quelques intérêts privés qui accumulent indécemment des milliards et des milliards d’Euros, de dollars, de yens, etc. ?

Les dernières nouvelles de Fukushima sont alarmantes puisqu’il y aurait un danger qu’une piscine de confinement s’écroule ce qui pourrait provoquer une diffusion radioactive supérieure à tout ce que l’on a connu jusqu’à aujourd’hui…

*Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire dont l’indépendance vis-à-vis des grandes firmes nucléaires et des instances politiques est souvent controversée par les réseaux militants et les physiciens indépendants.

*Guiboug Delamotte, « L’économie japonaise après Fukushima », CNRS, Science-Po, 2012

*cf. Guibourg Delamotte, idem

*Guibourg Delamotte, idem